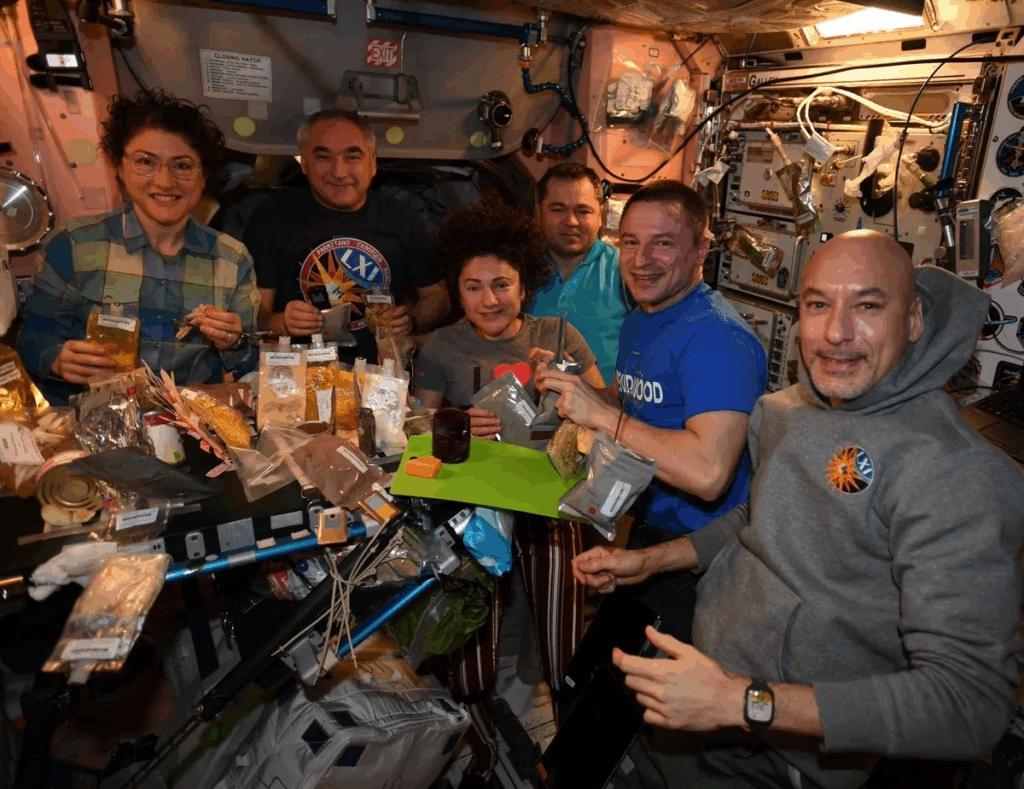

국제우주정거장(ISS).

하루에 지구를 16바퀴 도는 이 곳에서,

한 우주인이 조심스럽게 파우치를 열고 떠먹는 장면이 포착된다.

속 안엔 뭔가 걸쭉한 갈색 크림처럼 보이는 음식.

지구였다면 당연히 밥과 김치, 국이 나왔을 식사지만

우주에선 전혀 다르게 생긴 무언가가 식탁을 대신한다.

그리고 그 우주식 한 봉지를 만들기 위해

지구 한쪽에선 누군가가 수개월간 연구하고 있다.

그 사람, 바로 우주식품 개발자다.

우주에서도 밥은 먹어야 하니까

사람은 하루에 2,000kcal 전후의 에너지를 섭취해야 한다.

하지만 우주에선 중력이 없고, 냄새가 약해지고, 소화기관도 예민해진다.

게다가 부피, 무게, 저장성, 영양 균형까지 고려해야 하니까

지구의 일반 음식으로는 해결이 안 된다.

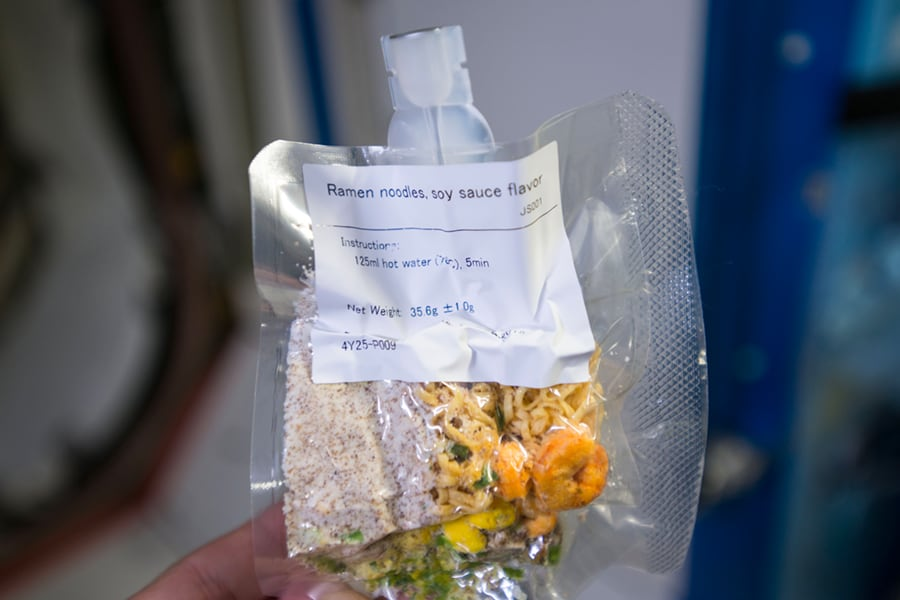

그래서 우주에서 먹을 수 있도록

- 부스러기가 날리지 않는 형태

- 무중력에서도 흘러내리지 않는 점도

- 오랜 시간 실온 보관이 가능한 유통기한

- 간편하게 뜯고 먹을 수 있는 포장 구조

를 모두 설계하는 것이 이들의 일이다.

즉, 이들은 “우주에서 먹는 모든 조건”을 통제하면서 음식을 설계하는 사람이다.

그냥 레토르트? 그 이상이다

많은 사람들이 우주식이라고 하면

그냥 레토르트 음식, 파우치에 든 죽 같은 걸 떠올린다.

하지만 현실은 훨씬 복잡하다.

우주식품 개발자들은

- 진공 동결건조 기술

- 무균 멸균 열처리

- 극미량 영양소 잔존 분석

- 극한 저장 테스트

등을 거쳐야 하고,

음식 하나를 개발하는 데 최소 수개월 이상이 걸린다.

예를 들어,

한국의 우주인 고산이 실제로 우주에서 먹은 불고기, 김치볶음밥, 된장국 등도

맛은 유지하면서 부피를 줄이고, 냄새를 줄이고, 쉽게 씹히게 설계된 제품이었다.

한눈에 보는 우주식품 개발자의 현실

이 직업은 항공우주 관련 기관, 식품기술 연구소, 우주기업 연구팀 등에서 활동하며

국가 단위 또는 국제 협약으로 개발이 진행되기도 한다.

| 항목 | 내용 |

|---|---|

| 직업명 | 우주식품 개발자, 우주식량 연구원, 스페이스 푸드 사이언티스트 |

| 주요 활동 | 우주용 식품 설계·개발, 안정성 실험, 영양 균형 분석 |

| 소속 기관 | NASA, ESA, KASA, 민간 우주기업, 식품과학연구소 등 |

| 수입 수준 | 연봉 3,500만 원 ~ 9,000만 원 (기관·국가별 차이) |

| 필요 역량 | 식품공학, 영양학, 물리학, 미생물학, 우주환경 이해 |

| 사용하는 기술 | 동결건조, 레토르트 멸균, 미세포장, 무중력 테스트 장비 등 |

이들은 단순한 식품개발자가 아니라

우주환경을 이해한 과학자로서의 면모를 요구받는다.

우주에선 입맛보다 시스템이 먼저다

우주에서 가장 무서운 건 입맛이 아니라

소화불량, 영양실조, 장내 가스, 전해질 불균형 같은 문제다.

그래서 우주식품 개발자들은

- 위장운동이 줄어드는 환경에서의 소화력

- 뼈 손실을 막기 위한 칼슘·비타민D 배합

- 입맛이 둔해진 상태에서 느껴지는 자극 정도

등까지 계산해

‘입에 넣고 씹고 삼키는 모든 과정’을 설계해야 한다.

실제로 NASA에선 우주인이 “음식을 제대로 못 씹어서”

소화장애가 발생한 적도 있고,

이후부터는 모든 식단에 ‘씹는 저항감’을 수치로 설계한다고 한다.

우주에 간 김치, 전 세계가 놀랐다

2008년, 한국 최초의 우주인 고산이 우주에 가져간 김치는

그 자체로 ‘기술’이었다.

김치 특유의 발효 과정에서 가스가 발생하는데

그 가스는 무중력 상태에선 봉투를 터뜨릴 위험이 있었다.

게다가 향이 너무 강하면 우주선 안에서 다른 사람들에게도 부담이 된다.

그래서 한국식품연구원과 KARI는

- 발효 억제 기술

- 가스 발생 최소화

- 살균 후에도 김치 맛 유지

등을 동시에 잡는 우주 전용 김치를 개발했고,

그게 세계 최초의 ‘우주 김치’가 됐다.

이처럼 단순한 음식 하나에도

과학, 기술, 문화가 다 들어가는 것이

우주식품 개발자의 세계다.

지구에서 가장 멀리, 그러나 가장 정교한 식탁

우주식품 개발자의 목표는 단순한 ‘맛있는 음식’이 아니다.

몸이 버틸 수 있게 만들고, 심리적으로 안정감을 주며,

최소한의 자원으로 최대한의 에너지를 주는 식품을 만드는 일이다.

지금 이 순간에도 누군가는

화성에 갈 우주인을 위해

그곳에서 5년 이상 보관할 수 있는 식단을 설계하고 있을지 모른다.

이 직업은,

미래의 생존을 설계하는 식품 과학자의 길이다.