검게 그을린 대지 위로 김이 모락모락 올라온다.

산이라 부르기엔 형태가 이상하고,

산책하듯 오르기엔 발밑에서 묘한 울림이 느껴진다.

그럼에도 누군가는 그곳을 매일같이 오간다.

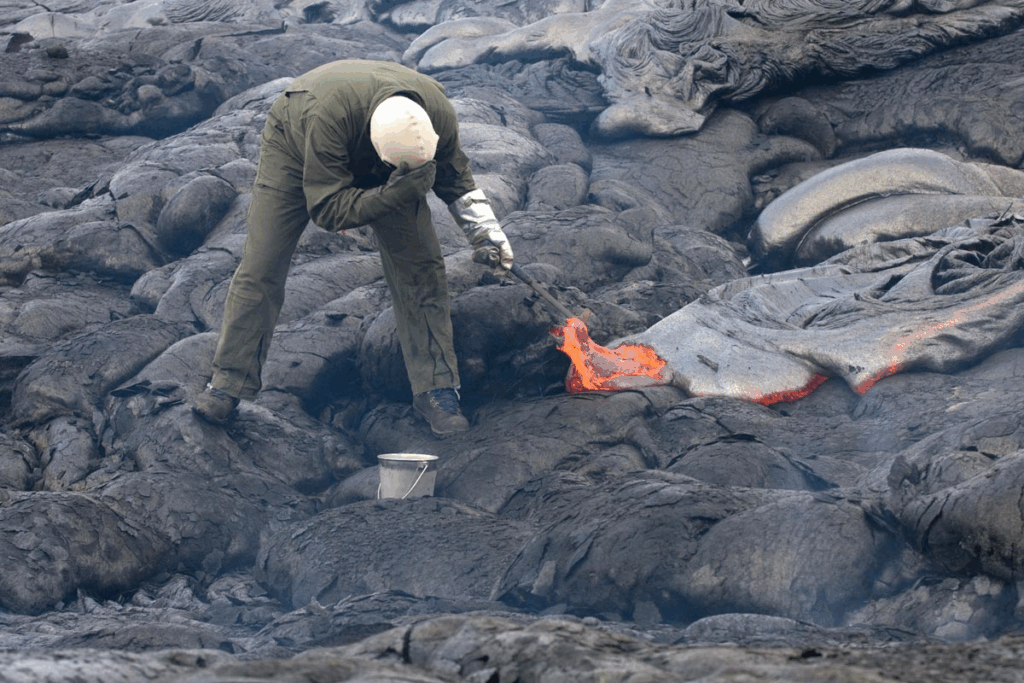

장갑과 고글, 가스마스크, 측정기계 한가득.

가방을 메고, 무전기를 손에 들고,

때론 헬기로, 때론 도보로 이동하며 화산 주위를 맴도는 사람들.

그들은 진짜 화산 옆에서 일하는 사람들,

우리가 흔히 말하는 화산 감시관, 혹은 화산 지질 연구자다.

화산이 ‘터지기 전’을 알아내는 직업

많은 사람들이 “화산이 터지면 어떻게 대피하지?”를 궁금해하지만

화산 감시관들의 관심사는 조금 다르다.

이들은 ‘터지기 전의 신호’를 포착해서, 미리 경보를 내리는 일을 한다.

그러려면 하루에도 수십 번,

지진계, 가스센서, 카메라, 드론 데이터를 분석해야 한다.

기압 변화, 땅의 미세한 부풀음,

온도 상승, 유황가스 배출량 같은 수치들을 꼼꼼히 체크해서

“이번 주에 이상한 움직임이 있다”는 걸 알아채야 한다.

화산은 수천 년 동안 잠잠하다가도

단 하루 만에 터질 수 있기 때문에

이 일은 잠깐의 방심도 허용되지 않는 분야다.

‘일반 등산객’이 들어가지 못하는 곳에 간다

화산지대는 생각보다 넓다.

그리고 사람들이 관광지로 알고 있는 분화구 근처는

실제로는 가스가 가득하고, 땅이 뜨겁고, 공기조차 위험한 구역인 경우가 많다.

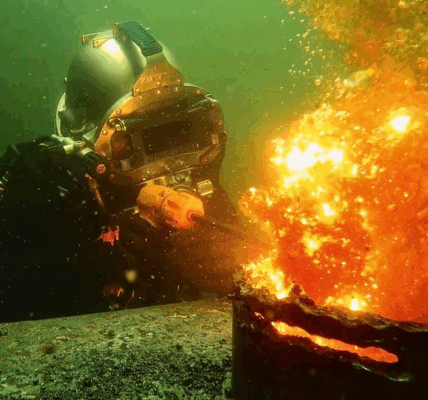

하지만 화산 감시관들은 그 위험한 지점까지 직접 들어간다.

예를 들어,

- 화산재가 굳은 지형 위를 걸으며 채취 샘플을 수집하고

- 유황가스가 퍼지는 분화구 근처에서 공기 중 유해물질 농도를 측정하고

- 가열된 암석을 직접 채굴해 구조를 분석하는 작업을 반복한다

장비 하나가 10~20kg씩 나가는 경우도 있어서

고산지대까지 무거운 장비를 메고 오르내리는 체력도 필수다.

게다가 예고 없는 미세 지진이 오면

작업 도중에 바로 후퇴하거나 대피해야 하는 상황도 생긴다.

한눈에 보는 화산 감시관의 현실

이 직업은 한국보다는 일본, 인도네시아, 미국, 이탈리아 등

화산이 활발한 국가에서 활발하게 운영된다.

국가기관 또는 지질조사국 소속으로 일하며

일부는 대학 연구소와 공동 활동을 하기도 한다.

| 항목 | 내용 |

|---|---|

| 주요 업무 | 화산 활동 모니터링, 샘플 채취, 위험 예보 및 보고 |

| 고용 기관 | 지질조사국, 화산연구소, 대학 연구소, 환경부 등 |

| 자격 요건 | 지질학·지구물리학·환경과학 전공, 석사 이상 선호 |

| 연봉 수준 | 연 4,000만 원 ~ 7,000만 원 (국가별, 경력별 차이 큼) |

| 장비 | 가스측정기, 온도계, 드론, 헬멧, 보호복, 캠핑 장비 등 |

| 위험 요소 | 가스중독, 고열지대 화상, 낙석, 돌풍, 긴급 대피 상황 |

일부 지역에서는 감시관이 1인 거주소에 상주하며 실시간 보고를 하기도 한다.

가족과 떨어져 지내는 시간도 많고,

산 정상에서 며칠씩 캠핑하며 활동하는 경우도 적지 않다.

‘진짜 위험’은 눈앞에서 터지는 게 아니다

화산 감시관들이 입을 모아 말하는 진짜 공포는

불기둥이나 용암이 아니다.

그 전조 현상을 놓치는 것, 그게 진짜 두렵다고 한다.

가령 이런 경우가 있다.

평소보다 유황가스 농도가 낮아졌다고 판단해서 경보를 낮췄는데

알고 보니 가스가 땅속에 갇혀 압력이 상승 중이었던 것이다.

그걸 알아채지 못하면,

몇 시간 뒤 갑작스러운 분화가 발생하고,

사람들이 대피할 시간도 없이 피해를 입게 된다.

그래서 이들은 숫자 하나, 진동 한 번에도 예민하다.

모든 판단은 과학이어야 하지만,

그 안에는 사람의 직감과 경험도 절대 무시할 수 없다.

‘불의 언덕’ 위에서 일한다는 것

화산 감시관의 하루는 상상 이상으로 고요하고,

또 상상 이상으로 극적이다.

오전엔 평온한 분화구에서 시료를 채취하고,

오후엔 화산재 더미에 드론을 날려 지형 변화를 측정한다.

그러다 어느 날 갑자기

지진계가 흔들리고, 가스 농도가 급등하고,

멈춰 있던 산이 깨어나는 순간을 맞닥뜨리게 된다.

그때 이들은 현장 기록을 정리하고,

대피령을 내리고,

사람들을 떠나보낸 뒤

끝까지 자리를 지킨다.

왜냐하면

화산의 가장 마지막 표정을 본 사람이 바로 그들이기 때문이다.